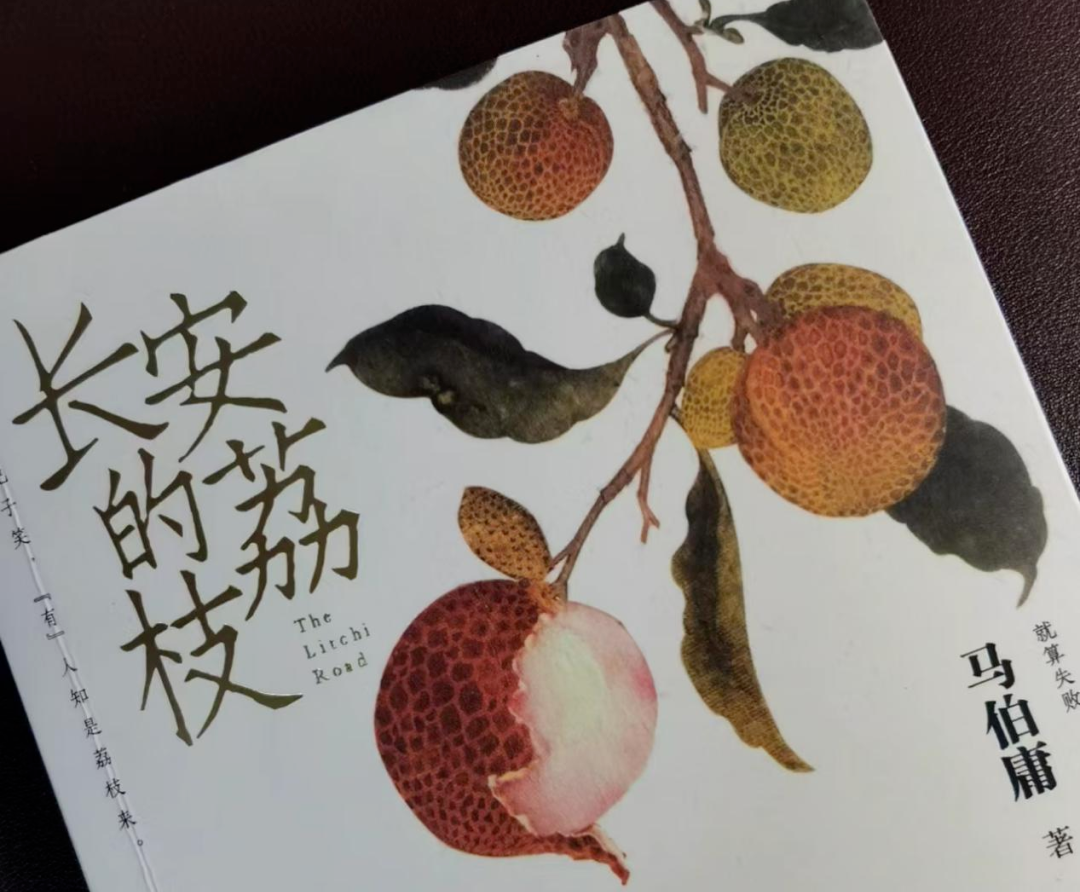

岭南的荔枝在枝头由青转红时,长安城里的阴谋早已熟透。马伯庸笔下的《长安的荔枝》,以一颗鲜果为引,剖开盛唐华袍下的虱蚁横行,更让一个蝼蚁般的小吏,用草芥之躯撞响了封建官僚体系的丧钟。李善德,这位被同僚构陷的九品算学博士,在皇权与权贵的碾压中,硬生生劈出一条血性与智慧交织的生存之路。他的故事不仅是一曲“不可能任务”的逆袭战歌,更是一面照透人性与时代的棱镜。

当“荔枝使”的陷阱猝然降临,李善德的计算术从案牍上的数字游戏,骤然化作生死场上的搏命筹码。他顶着“荔枝三日即腐”的死亡倒计时,在岭南瘴气中丈量荔枝呼吸的节奏,用竹筒实验保鲜之法,将气候、里程、畜力与人心算计成精密方程式。当长安权贵们冷笑着等待他失败时,他却在荔枝林中与老农攀谈,在驿站废墟间挖掘转运秘径,甚至以商人思维重构运输网络。这种绝境中的清醒,是弱者以智破力的典范——当体制的绞索套上脖颈,唯有跳出棋盘者,方能在死局中撕开裂缝。

运送荔枝的“奇迹方案”出炉后,真正的炼狱才拉开帷幕。岭南经略使的冷箭、宦官鱼朝恩的窃功、右相杨国忠的威压,让李善德每一步都踏在刀尖之上。他目睹驿站系统因“鲜荔敕令”而崩塌:累死的驿马、饿毙的驿卒、被强征赋税逼上绝路的农户……当权贵们将人命换算成荔枝保鲜的耗材时,这个曾唯唯诺诺的小吏爆发了惊世骇俗的勇气。他当面痛斥杨国忠“取之于民,用之于上”的荒谬,将运送荔枝的账簿摔作檄文。这一刻,荔枝转运的技术难题已退居其次,真正的“保鲜”成了对良心的捍卫。

故事的结局充满黑色幽默的悲怆,李善德虽完成使命却被贬岭南,反而在安史之乱的烽火中保全性命。但真正的胜利不在结局,而在其抗争过程中迸射的精神火焰。他拒绝成为权力齿轮中的润滑剂,哪怕被碾为齑粉也要发出金石之声。这种“不可为而为之”的孤勇,与李白诗中“天子呼来不上船”的傲骨遥相呼应,共同构成了中华文明血脉中那根最难折断的硬骨。当无数官吏在史书中蜷缩成“明哲保身”的注脚时,李善德用荔枝转运图写就的,是一份拒绝跪着生的宣言。

千年后的我们仍为李善德落泪,只因他抗争的身影穿透时光,映照着每个时代“蚍蜉撼树”者的剪影。从古至今,总有人不愿将灵魂典当给强权的当铺,宁可以螳臂当车的姿态守护心中道义。那颗最终未能呈上御案的荔枝,腐烂的只是果肉,而李善德用脊梁撑起的精神,却在历史的寒夜中始终鲜红如血。这或许正是《长安的荔枝》给予现代人的启示:真正的奇迹,不在于把荔枝送到长安,而在于把良知留给人间。